Antimicrobial Agents and Chemotherapy| 段广才团队阐述克雷伯氏菌属中携带crispr质粒的基因组特征:全球分布、骨架结构、耐药和毒力因子

发布时间:2023-11-11作者:管理员

近期,郑州大学公共卫生学院段广才团队在Antimicrobial Agents and Chemotherapy上发表题为Genomic Insights into CRISPR-Harboring Plasmids in the Klebsiella Genus: Distribution, Backbone Structures, Antibiotic Resistance, and Virulence Determinant Profiles的研究论文。该研究利用公开可用的质粒基因组数据库对克雷伯氏菌属中携带IV-A型CRISPR系统的质粒进行了大规模的比较基因组学分析,详细阐述了这些质粒的分布、特征及作用。研究表明,克雷伯氏菌属中携带IV-A型CRISPR系统的质粒具有pNDM-MAR样骨架结构,IV-A系统参与了质粒之间的竞争,在抗生素抗性基因和毒力基因的传播中起着重要作用,进一步监测该质粒谱系对于预防和控制多药耐药性和高毒力克雷伯氏菌菌株的流行具有重要的价值。

克雷伯菌属是肠杆菌科的成员,由肺炎克雷伯菌、产酸克雷伯氏菌、产气克雷伯菌和其他遗传相关物种组成,常见于人类和动物的鼻子、喉咙、皮肤和肠道中。在过去几年中,克雷伯菌属成员迅速进化,出现了同时具有多药耐药性和高毒力(MDR-hv)表型的菌株,引起一系列医院和社区相关感染,对公共卫生造成严重威胁。成簇的规则间隔短回文重复序列(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats,CRISPR)与其相关基因(cas)偶联,是原核生物中的适应性免疫系统,能够防御质粒、病毒和其他可移动基因元件(Mobile Genetic Element,MGES)的入侵。自从在大肠杆菌中首次发现这些系统以来,已在几乎一半的细菌和大多数古细菌中鉴定出这些系统。CRISPR系统可分为两大类(1类和2类)、六种类型(I、II、III、IV、V和VI型)和超过45种亚型。

在克雷伯氏菌中,已经鉴定出两种类型的CRISPR系统,包括I型(I-E型、I-E*型和I-F型)和IV型(主要是IV-A型)系统,前者主要分布在染色体上,而后者仅存在于质粒中。先前的研究主要集中于染色体CRISPR系统的多样性和进化上,鉴于IV-A型CRISPR系统对可移动基因元件的定位偏好,克雷伯氏菌质粒可能会重新利用IV-A型系统,使其自身的基因水平转移(HGT)受益,从而有助于耐多药-高毒力克雷伯氏菌的流行。多项研究表明,携带IV-A型系统的克雷伯氏菌质粒含有一系列抗生素耐药基因,使其对临床可用的抗生素产生耐药性。但这些携带CRISPR系统的质粒在整个克雷伯氏菌属中的分布、特征和作用目前尚不清楚。因此对克雷伯菌物种的CRISPR阳性质粒进行基因组比较分析,详细阐述这些阳性质粒的发生率和特征,以预防和控制耐多药-高毒力克雷伯氏菌株的流行。

本研究共发现203个IV-A型系统,覆盖多个克雷伯菌属亚种,包括183株肺炎克雷伯菌菌株、7株类肺炎克雷伯氏菌类肺炎亚种菌株、5株产酸克雷伯菌、4株变栖克雷伯菌、2株密歇根克雷伯菌和2株产气克雷伯菌。地理分析显示,这些携带CRISPR的质粒分布在六大洲的28个国家中,占比最高的国家分别是中国、美国和德国。此外,还发现CRISPR阳性质粒具有不同的分离来源。上述结果表明CRISPR阳性质粒在全球正处于传播流行状态(图1)。

图1. 克雷伯氏菌属含CRISPR质粒的全球分布

本研究对克雷伯氏菌属CRISPR阳性质粒的基本特征进行分析,结果显示克雷伯氏菌属的CRISPR阳性质粒长度及GC含量不等,并且几乎局限于高度同源的质粒群,特别是IncFIB/IncHI1B复制子 (图2)。

图2 克雷伯氏菌属CRISPR阳性质粒的基本特征

质粒pNDM-MAR(GenBank登录号:JN420336.1)是一种典型的带有CRISPR的IncFIB/HI1B质粒。为了在探索CRISPR阳性质粒的遗传结构,将每个CRISPR阳性质粒与质粒pNDM-MAR进行比对,结果发现克雷伯氏菌属中CRISPR阳性质粒具有高度的可变性,但通常具有pNDM-MAR样偶联模块作为其骨架结构(图3)。

图3.CRISPR阳性质粒与质粒pNDM-MAR比对图

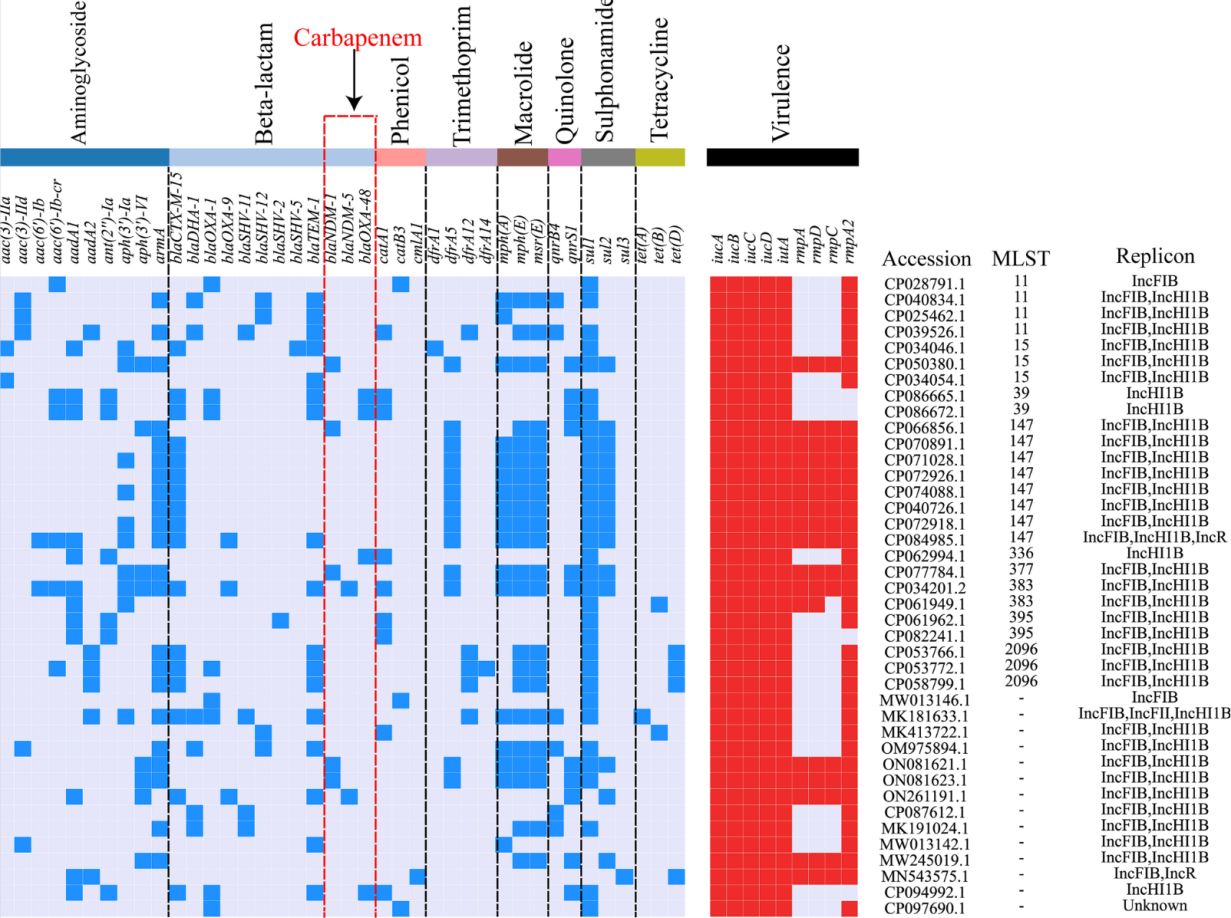

本研究使用ResFinder以及kleborate 软件分析CRISPR阳性质粒耐药基因和毒力基因携带情况,结果发现73.40%的CRISPR阳性质粒含有至少一个抗生素抗性基因,几乎所有携带抗生素抗性基因的CRISPR阳性质粒(95.30%,142/149)都被认为是假定的多药耐药质粒。还发现40个CRISPR阳性质粒(19.70%,40/203)不仅携带抗生素抗性基因,还携带一系列毒力基因,推测携带抗生素抗性基因和毒力基因的杂交质粒的进化过程主要是将毒力基因插入抗性质粒(图4)。

图4. 25个含CRISPR质粒的ARG和VG谱

本研究为了确定携带和不携带CRISPR的质粒之间是否存在遗传关系,收集了并比较了359个IncFIB/HI1B质粒(包括137个CRISPR阳性质粒和222个CRISPR阴性质粒)的基因组成。发现IncFIB的repA标记基因在CRISPR阳性和非CRISPR阳性之间表现出很高的差异;CRISPR阳性质粒比CRISPR阴性质粒携带更多的抗性基因,但毒力基因的分布呈现完全相反的趋势;以及在GC含量,质粒长度上两者也存在显著差异(图5)。

图5. CRISPR阳性与CRISPR阴性IncFIB/HI1B质粒的比较分析

另外,作者还探索IV-A型系统中间隔物的起源,深入了解携带CRISPR的质粒与其他可移动遗传元件的相互作用。结果显示CRISPR阳性质粒与其他类型的质粒产生激烈的竞争,尤其是接合型质粒,并且近缘种的质粒竞争比远缘种的质粒竞争更频繁,从而影响质粒的传播动力学(图6)。

图6. 基于原间隔-间隔匹配的质粒-质粒竞争网络

综上,这次研究表明,携带CRISPR的质粒主要分布在肺炎克雷伯菌中,这些质粒通常携带IncFIB和IncHI1B复制子。此外携带CRISPR的克雷伯菌质粒具有保守的pNDM-MAR样偶联模块作为骨架结构,是传播抗生素耐药基因甚至毒力基因的重要载体。总之,此次研究为CRISPR阳性质粒在克雷伯氏菌属中抗生素耐药基因和毒力基因传播中的作用提供了有价值的见解。

郑州大学公共卫生学院段广才团队的段广才教授为该论文的通讯作者。郑州大学公共卫生学院龙金照博士为论文的第一作者。该研究得到了中国博士后科学基金、国家科技专项资助的经费支持以及郑州国家超级计算中心的技术支持。

论文链接:

https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.01189-22